<本記事はプロモーションを含みます>

- 子どもが発熱…仕事を休むたび、罪悪感がある

- 看護師として成長したいけど、子どもの成長も見逃したくない

育児と仕事で葛藤を抱えるママが多いのではないでしょうか?

そんなママたちの味方をしてくれる「育児・介護休業法」という両立支援制度があります。

この制度を活用できないと、辛い両立生活になってしまいます。

私は10年以上育児とフルタイム看護師を両立してきました。

この経験から、制度を活用する重要性を痛感しています!

この記事では、

育児・介護休業法の詳細と活用方法をご紹介。

2025年4月からの施行される改正のポイントも解説します!

これらの知識を得ることで、あなたも仕事と育児を無理なく両立させる働き方を見つけられるはずです。

制度を活用して、理想の働き方を実現しましょう!

両立を支援してくれる制度【育児・介護休業法】を知ろう

仕事と育児・介護の両立を支援するための法律

今回は子育てに関する制度の解説をしていきます。

この制度の中で、最も認知度が高いのは育児休業。

「育休」と聞けば、ほとんどの方がご存知なのではないでしょうか?

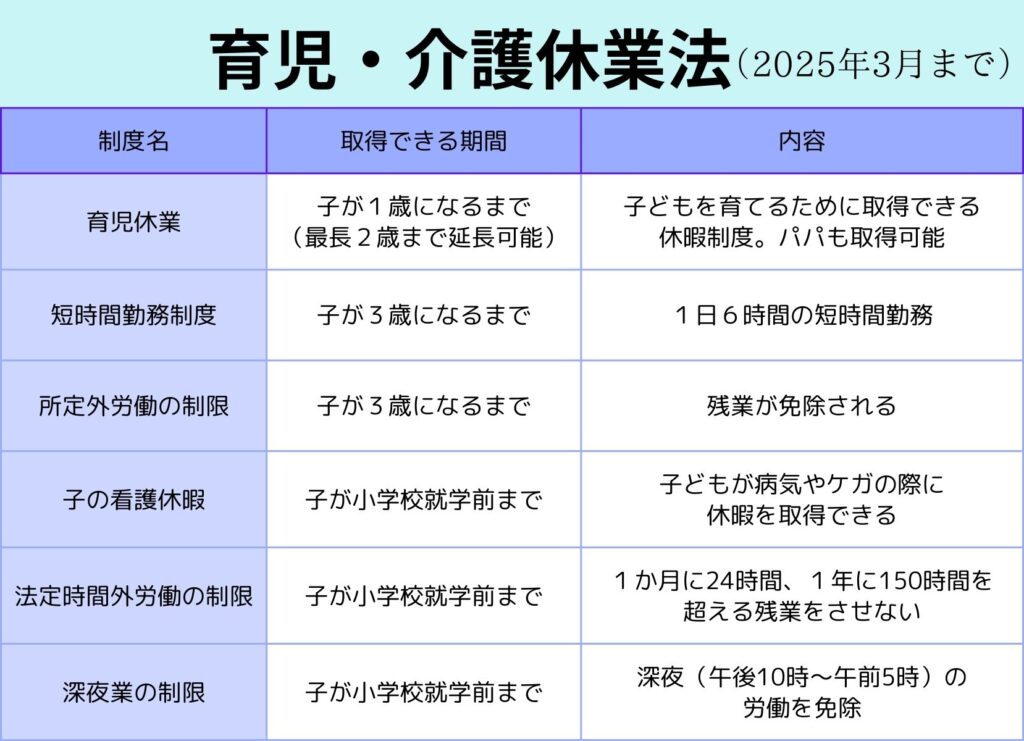

その育児休業含め、重要な制度が6つあります。

それがこちらです!

上記は2025年3月までの制度。

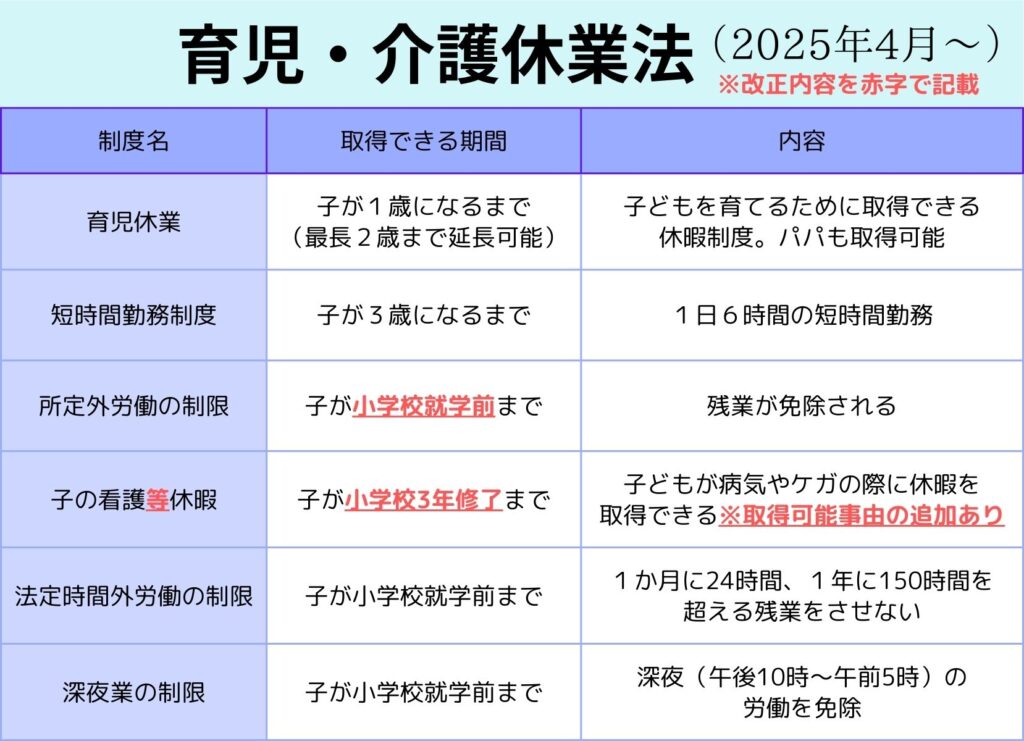

2025年4月からは改正されるため下記の表を参照ください。

次から詳しく説明していきます。

絶対取得したい【育児休業】

- 1歳未満の子どもを育てるために取得できる休暇制度

- 2回まで分割して取得可能

- 保育園が見つからないなどの条件を満たせば、最長2歳まで延長可能

一般的に「育休」と呼ばれている制度です。

2023年度の育児休業取得率は

女性84.1%

男性30.1%

過去最高となりましたが、まだ男性は3割です。(NHK首都圏ナビ引用)

取得時期を2回に分割できるので、仕事の都合で取得時期を検討できます。

ぜひパパも活用してください!

パパが育休を利用する場合、

覚えておきたい制度がさらに2つあります!

次項で説明していきますね!

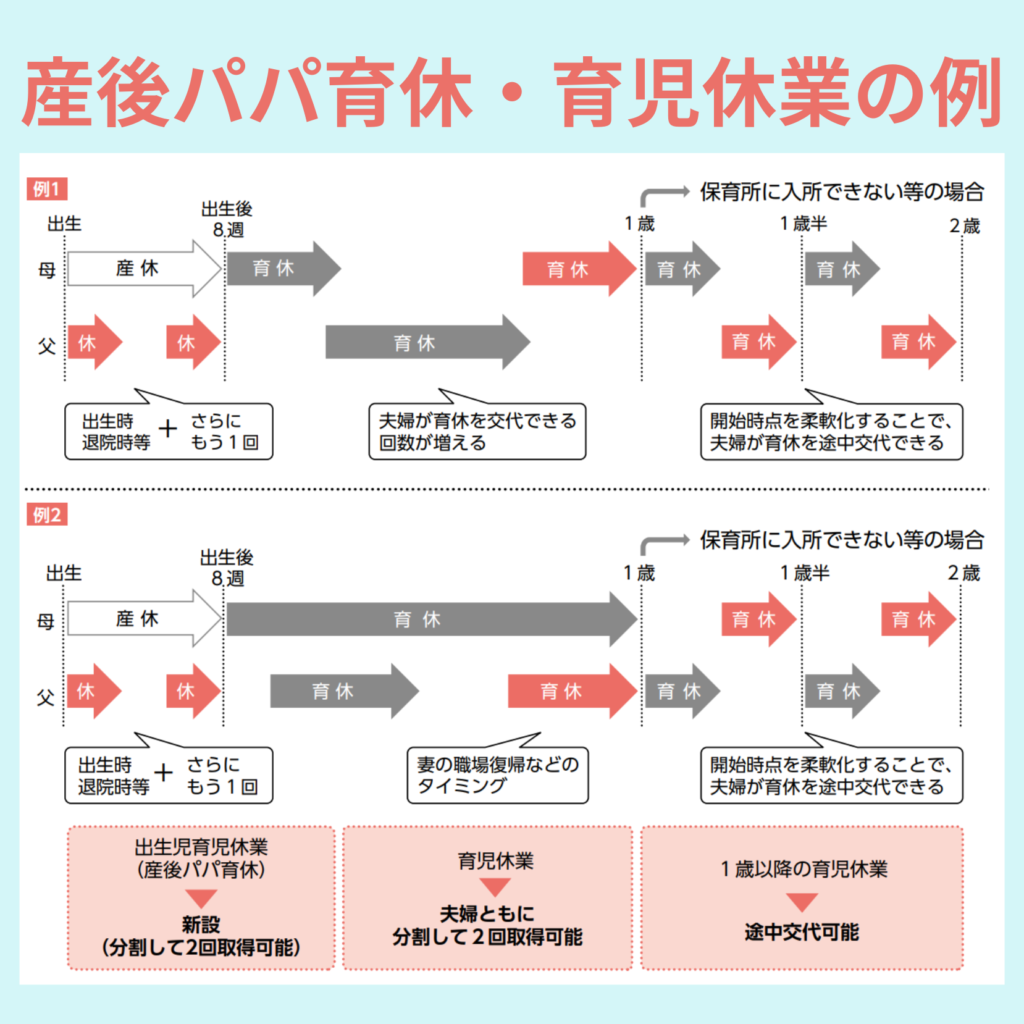

産後ママのために取得してほしい【産後パパ育休】

- 出生後8週間以内の間に、パパが4週間の休業を取得できる制度

- 2回まで分割して取得可能

- ママでいう産休のようなもの

出産後の上の子のお世話や産後ママのフォローとして活用できます。

産後パパ育休について厚生労働省の動画でも確認できます。

産後パパ育休と育児休業、育児休業の延長についての例を図で表したものです。

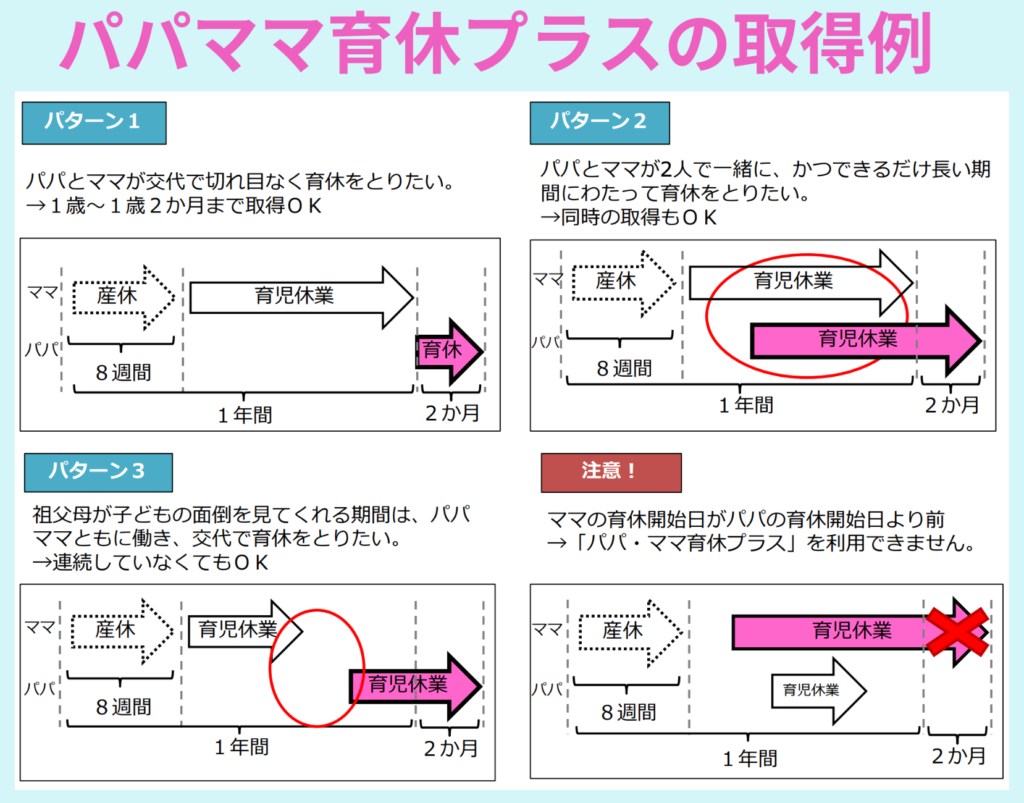

共働き夫婦を応援【パパママ育休プラス】

パパとママで時期をずらして育休を取ることで

最大1歳2ヶ月まで育児休業を取ることが可能となる制度

親1人あたりの育児休業期間は1年間で変わりありません。

(母親は産後休業、父親は産後パパ育休期間を含む)

- 1歳に達する前に育児休業を開始すること

- 先に育児休業を取得し始めた親は1歳2ヶ月までの取得ができない

- 育児休業を後から取得し始めた親がパパママ育休プラスの対象となる

出典:厚生労働省 資料

男性の育児休暇について詳しく知りたい方は、こちら厚労省の資料も参考にしてください。

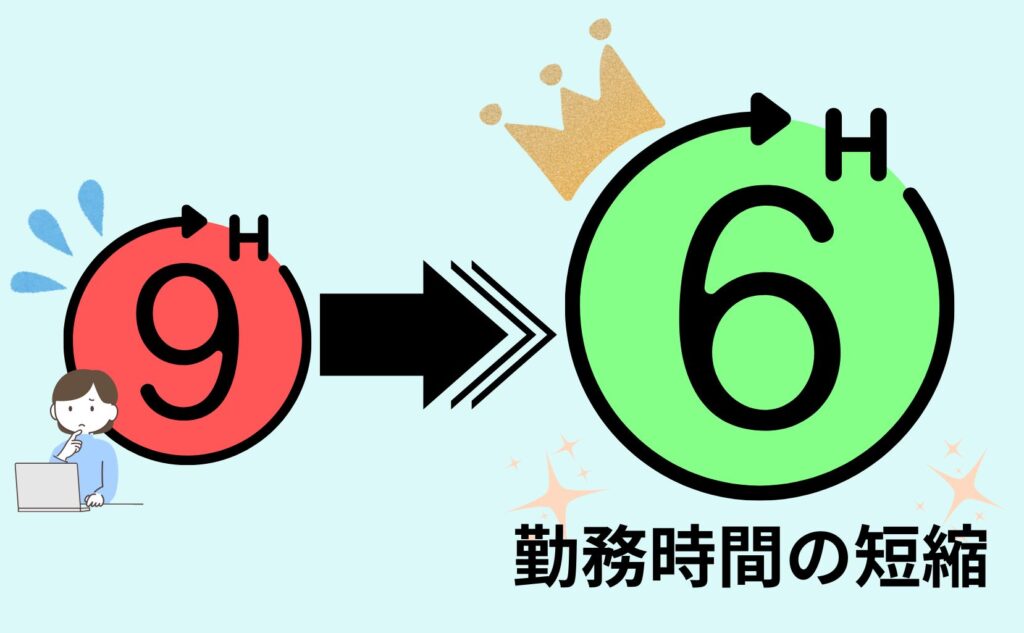

【短時間勤務制度】で育児時間を確保

- 1日6時間(休憩は含まず)程度の勤務時間

- 子が3歳になるまで利用可能

基本的にはどの事業所でも適応されますが、適応されないケースもあるようです。

(詳しくはこちらのサイトを参照ください)

あなたの職場で適応されるかは、上司への確認が必要です。

適応されれば転職せずに子育てとの両立がしやすい環境を作れます。

短時間勤務のメリット・デメリットについてはこちらの記事を参考にしてください。

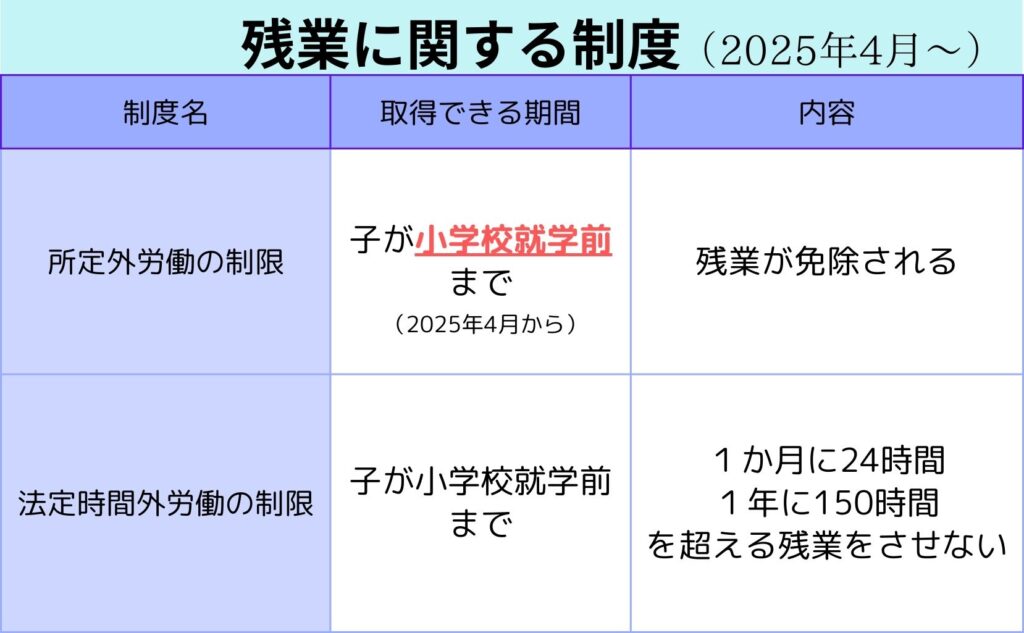

【所定外労働の制限】とは残業免除の制度

残業でお迎えが間に合わない。

育児の時間が取れない・・・

そんなあなたには所定外労働の制限の利用がおすすめです!

- 残業が免除される制度

- 子が3歳になるまで利用可能

- 2025年4月の改正で小学校就学前まで利用可能となる

※2025年4月からの改正内容はこの表をご確認ください。

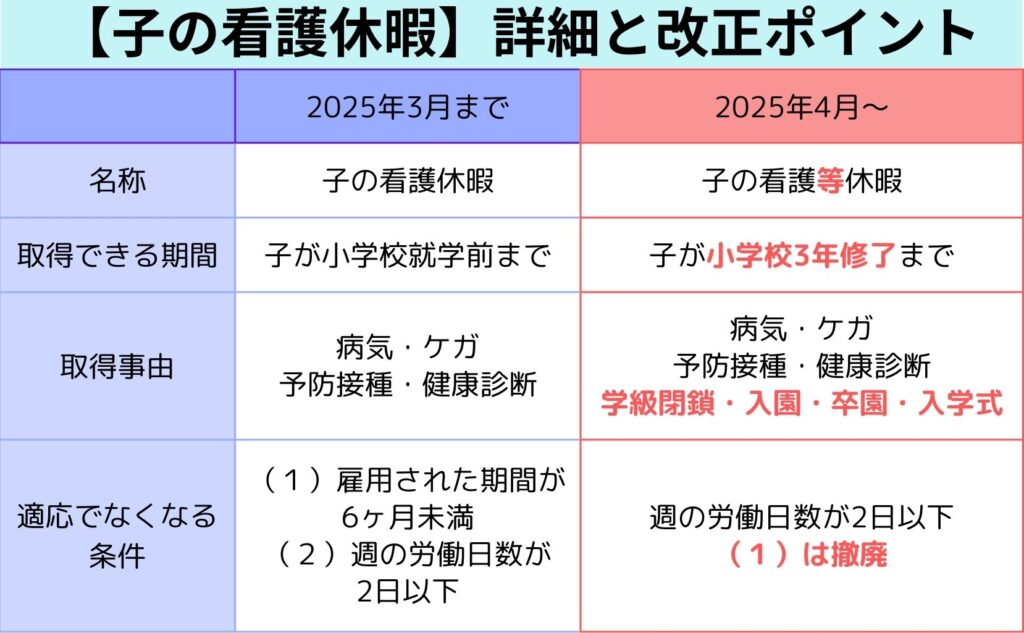

【子の看護休暇】は病気の時以外にも使える

子の看護休暇は、2025年4月の改正で変更になる点が多いため、詳細を表でまとめました。

- 子ども1人につき年間5日

- 子ども2人以上は年間10日

- 時間単位での取得も可能

看護休暇を取得した際、有給か無給かは事業所次第のため確認が必要です。

法律で定められているため、引け目を感じることなくお休みをもらいましょう!

【法定時間外労働の制限】とは残業を制限してくれる制度

- 残業時間に下記の制限を設ける制度

- 1か月に24時間

1年に150時間を超える時間外労働をさせない - 子が小学校就学前まで利用可能

残業に関する制度、2つ目が出てきました。(1つ目は所定外労働の制限)

混乱しそうなのでその2つだけの表を作りました。(2025年4月改正後の制度)

2025年4月から取得できる期間は同じになります。

そのため、家庭や職場の状況に合わせてどちらを利用したいか検討しましょう。

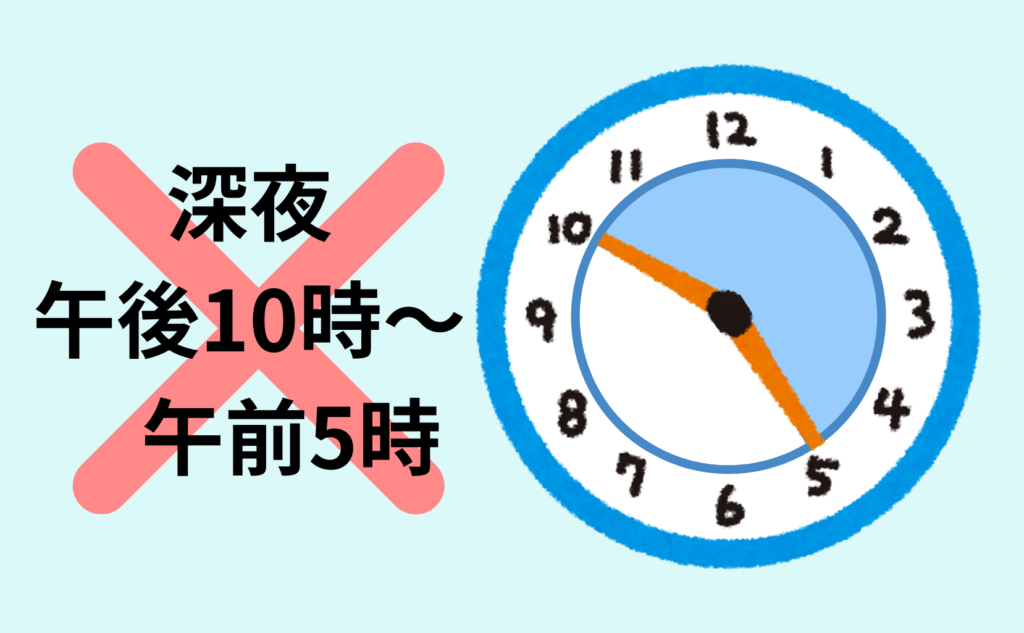

【深夜業の制限】とは夜勤の免除

- 深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限

- 子どもが小学校就学前まで利用可能

夜勤がある職場の場合に活用できますね。

制度を活用するためのポイント

制度を知っていても活用できなければ両立は難しくなってしまいます。

ここからは上手に活用するための方法を紹介していきます。

- 制度を利用するためには申請が必要

- 職場で制度の利用実績がなくても、上司へ相談しましょう

- 上司への相談は、早めが肝心

制度を利用するためには申請が必要

大事なことは、制度を利用するためには、申請をしなければならないということ。

誰かが教えてくれたり、自動的に制度を利用できるようになるわけではありません。

必ず上司に相談の上、申請をしてから利用しましょう。

「所定外労働の制限」や「子の看護休暇」であっても申請は必要ですよ。

職場で制度の利用実績がなくても、上司へ相談しましょう

職場で制度使っている人がいないんだけど、大丈夫かな?

大丈夫です!

相談してみないと、職場の対応はわかりません。

上司に相談することが、制度を活用するための第一歩です!

労働条件や職場環境によって、制度を利用できない可能性もあります。

一方、適応されるはずなのに、上司の理解が得られない場合もあるかもしれません。

その場合は、以下の厚生労働省のパンフレットを活用してください。

- 厚生労働省 育児介護休業法のあらまし(2025年4月以降の改正は未対応)

- 厚生労働省 就業規則への記載はもうお済みですか(2025年4月以降の改正内容含む)

上司への相談は、早めが肝心

法律上では利用する1ヶ月前までに申請すれば利用できる制度が多いです。

しかし、職場へは早めに相談することをオススメします。

- 事業者側の柔軟な対応が得られやすい

- 自分自身の準備期間の確保ができる

以下で詳しく説明します。

事業者側の柔軟な対応が得られやすい

早めに相談することで、職場の方々の時間に余裕が生まれます。

シフト調整や人員の補充など、職場全体でサポートする体制を整えやすくなります。

時間に余裕があることで、

これまで制度の利用が難しかった職場でも対応を検討してくれる可能性があります。

自分自身の準備期間の確保ができる

早めに相談することで、両立支援をどの程度受けられるか早期に把握できます。

場合によっては退職や転職を考える必要もあるかもしれません。

自分自身のためにも、早めに上司へ相談するようにしましょう。

早めとはどの程度?という方に、次項で上司へ相談するタイミングを具体的にお伝えします。

\無料で、効率良く転職できる/

上司へ相談するオススメのタイミング

今回は、下記の2つの状況に分けて、オススメの相談時期を説明します。

- 産後に制度を利用したい人

- 現在両立が大変なので利用したい人

産後に制度を利用したい人

妊娠中の方を想定してのオススメ時期です。

- 育児休暇

- 産後パパ育休

- パパママ育休プラス

- 安定期に入り、流産リスクが低下するためこの時期がベスト

- 事業所側の準備期間として充分な余裕もある

- 短時間勤務制度

- 所定外労働の制限

- 子の看護休暇

- 法定時間外労働の制限

- 深夜業の制限

- 復職後、大幅な勤務変更となるため早めの相談が◎

- 事業所側の準備期間として充分な余裕がある

産後に制度を利用したい場合は、上記の時期に相談することがオススメです。

現在両立が大変なので利用したい人

オススメの相談時期は・・・今すぐ!です。

利用したい制度が決まったら、なるべく早く上司に相談しましょう。

「もう遅いかも…」ということはありません。

法律で決められている利用可能時期までは活用していきたいですね!

まとめ

育児と看護師の両立は大変ですが、制度を活用することで両立しやすい環境を作っていくことが可能です。

もし、制度を活用しても両立の道筋が見えない場合は、こちらの記事を参考にしてください。

他にできることが見つかるかもしれません。

一緒に、無理なく両立させる働き方を見つけていきましょう。

コメント